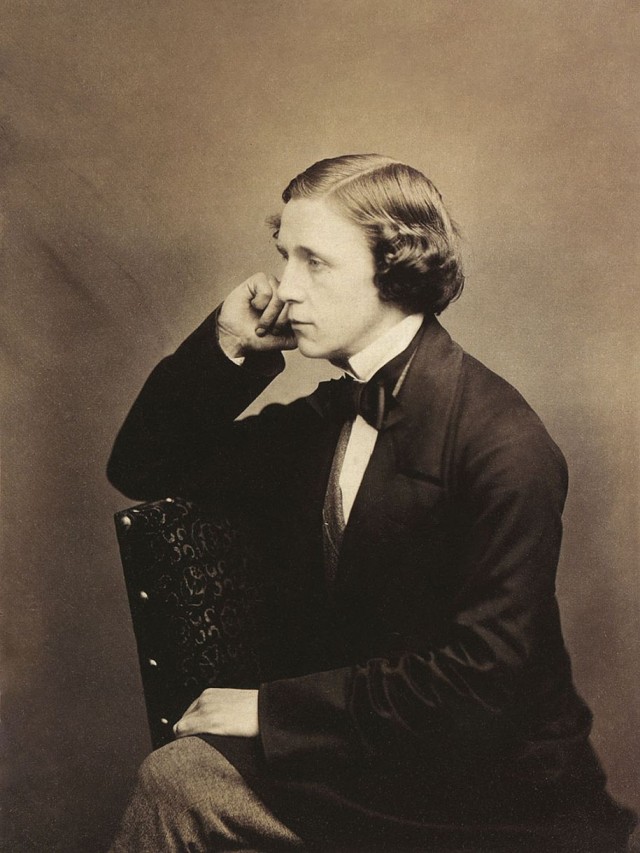

Carroll, Lewis

Lewis Carroll es el seudónimo del creador de Alicia en el País de las Maravillas (Alice’s Adventures in Wonderland); su nombre real era Charles Lutwidge Dodgson. El seudónimo fue construido con sus dos nombres de pila: Charles-Carroll y Lutwidge-Lewis (los tradujo primero al latín: Carolus y Ludovico; invirtió su orden; y volvió a traducirlos al inglés; Lewis y Carroll). Lewis Carroll era, en realidad, su alter ego; un domesticador de serpientes y sapos, prestidigitador (birlibirloque), precoz editor e ilustrador de revistas manuscritas para niños, zurdo (lo mismo que sus dos hermanas y sus ocho hermanos), insomne, sordo de un oído, inventor de juegos, de aparatos inútiles, de rompecabezas, apasionado coleccionista de bicicletas y triciclos, creador de juegos de palabras e incluso de idiomas propios. Su pasión: las inversiones, como redactar cartas que empezaran por su firma y acabaran con el nombre del destinatario, como hacer escritos para ser leídos con la ayuda de espejos, pues funcionaban al revés y al derecho: «Es muy pobre una memoria que sólo funcione hacia atrás», afirmaba Carroll.

Lewis Carroll nació en Daresbury (Cheshire) en 1832 y murió en 1898, víctima de las corrientes de aire que en vida tanto había evitado. Hijo de un pastor protestante. Habitante, durante cuarenta y siete años, de la Universidad de Oxford, primero como estudiante y luego como profesor de matemáticas y lógica. Hombre de vida apacible, casta. Burgués británico de la segunda mitad del siglo xix, en plena era industrial. Diácono severo de la iglesia de Inglaterra. Altivo, introvertido, terco, aburrido en clases y reuniones. «El reverendo Dodgson», como era conocido en su vida pública, permaneció soltero. Pulcro, romántico, puritano, de vida marcadamente asexual. Sus debilidades: los títeres, el teatro y la ópera. Excelente fotógrafo, sobre todo de niñas vestidas y desnudas. Poeta y cuentista. Su ligera tartamudez le impidió predicar; tartamudeaba a gusto (lo mismo que sus dos hermanas y sus ocho hermanos). Habla en su Diario del fracaso rotundo como profesor y de sus múltiples amistades infantiles, especialmente con niñas de entre ocho y catorce años, a quienes describe meticulosamente, listándolas por orden alfabético, y de las cuales plasma su fascinación en una colección de fotografías reunidas y publicadas bajo el título de Niñas, compuestas con talento y sentido artístico. Nunca fotografió niños, pues pensaba que la desnudez no les lucía y le recordaban en cambio sus oscuros días de colegio.

Alicia, Magdalem, Katie, Lorina, Agnés, todas ellas eran musas, ángeles impúberes —especialmente Alicia Liddell— de nuestro autor de Alicia en el País de las Maravillas. Las observaba en las calles, en los jardines públicos, las buscaba en reuniones y fiestas y, sobre todo, en los teatros infantiles de Londres. Las escogía perfectamente entre las hijas de sus colegas de Oxford o recurría a familias más humildes y menos estrictas. El tímido profesor de matemáticas era capaz de las mayores audacias para ganarse la amistad de una niña.

En la tarde suave y luminosa del viernes 4 de julio de 1862, Charles Lutwidge Dodgson, maestro de matemáticas del Christ Church, Oxford, refiere en su Diario uno de sus primeros encuentros con las hijas del decano de Christ Church, reconocido autor de Liddell & Scott Greek Lexicon:

«Atkinson trajo a mi cuarto a algunos amigos suyos, Mr. y Mrs. Peters, a quienes tomé fotografías; miraron luego mi álbum y se quedaron a almorzar. Salieron después a visitar el museo, mientras Duckworth y yo hacíamos una expedición río arriba, hacia Godstow, con las tres Liddell; tomamos el té en la orilla, y no volvimos a Christ Church hasta las ocho y cuarto. Las llevamos luego a mi cuarto a que vieran mi colección de microfotografías, y sólo antes de las 9 las devolvimos a la dirección».

Se trataba de Lorina, Edith y Alicia, quien apenas contaba diez años.

Desde entonces se leen entradas en el Diario donde hace constantes referencias a encuentros, paseos al campo, juegos y celebraciones con estas tres musas. En vacaciones solían visitar al reverendo para disfrutar de sus cuentos y representaciones. Podemos imaginarnos a un Carroll transformado en una especie de maestro de ceremonias o un Barba Azul, con un maletín lleno de muñecas y juguetes para conquistar a sus pequeñas visitantes.

En uno de esos inocentes paseos al campo, donde Carroll contaba tantas y tan variadas historias, de pronto hizo presencia un relato poderoso. Resultó tan espontáneo, entretenido, fluido y magistralmente construido que parecía dictado por un espíritu que tomaba posesión del narrador. Se cuenta que uno de los acompañantes que escuchó esta historia comentó asombrado: «Yo remaba en la popa y él en la proa… la historia se inventaba y se contaba por encima de mi hombro para complacer a Alicia Liddell, quien actuaba como timonel de nuestro bote. Recuerdo que dije a Dodgson: “¿Es esta una novela improvisada?”. Y él respondió: “Sí, la estoy inventando a medida que avanzamos”».

Entonces Alicia pidió a Carroll que se la escribiera, algo que jamás había hecho antes, a lo cual el narrador no dio demasiada importancia. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de dar gusto a su musa favorita, como puede leerse en la entrada de 13 de noviembre en su Diario: «Empecé a escribir el cuento de hadas para Alicia. Espero terminarlo para Navidad».

Sabemos que el relato fue terminado el 10 de febrero de 1863 y que el magistral trabajo de ilustrarlo estuvo a cargo de John Tenniel. Alice’s Adventures in Wonderland sería publicado en 1865 por la editorial MacMillan. La historia comienza con una escena memorable para Carroll y sus amiguitas: «Alicia estaba empezando a cansarse de estar sentada con su hermana en la orilla del río sin hacer nada: se había asomado una o dos veces al libro que estaba leyendo su hermana, pero no tenía dibujos ni diálogos, y “¿de qué sirve un libro si no tiene dibujos ni diálogos?”, se preguntaba Alicia».

Nuestro Carroll, entonces, se hizo escritor profesional a partir de un encargo muy particular. Su audiencia cómplice, en primera instancia, era infantil, con ella tenía no sólo confianza y cierta intimidad, sino que se sentía totalmente libre de la crítica malintencionada y de la censura. Sus lectores ideales eran los niños, miembros de su taller personal de creación. Por eso respetaba profundamente sus respuestas, impresiones y comentarios. Se las ingeniaba para poder estar a solas —sin adultos— con sus pequeñas confidentes por una razón muy válida expuesta en una de sus cartas a una madre: «¿Querría usted decirme si puedo contar con sus niñas para invitarlas a tomar el té o a cenar a solas? Sé de casos en los que no puede invitárselas sino en grupos, y tales amistades no pienso que valga la pena conservarlas. No creo que alguien que sólo ha visto a las niñas en compañía de sus madres y hermanas pueda conocer su naturaleza».

Lastimosamente resulta imposible rastrear las incontables alusiones que en el libro de Alicia deben hacerse de las amigas de Carroll. Numerosas hipótesis, que no dejarán de serlo, se han tejido para explicar el origen de los personajes y eventos de las aventuras de la pequeña Alicia. De lo que podemos estar seguros, sin embargo, es de que la cantera imaginativa del autor no puede concebirse sin el universo que constituía sus frecuentes encuentros con las niñas Liddell. Cuando les relataba oralmente una historia lo hacía siempre para una niña en particular. Su estrategia era muy sencilla e ingeniosa: propiciaba animadas conversaciones y juegos de preguntas entre las niñas, de las cuales tomaba semillas de ideas que le servían para «tender puentes» entre una y otra. De este modo, los relatos se construían con la colaboración de todo el grupo, lo cual producía una gran satisfacción entre las integrantes.

En algún momento resaltamos la naturaleza tímida y escurridiza de Carroll en cuanto a su reconocimiento editorial y social. Y, aunque a muchos parezca extraño, Dodgson detestó la celebridad. Escribir no era su mayor ambición, sino, por el contrario, una de sus maneras de estar solo. Por eso rechazaba cualquier oferta de publicación. Nunca quiso ser reconocido por las calles: «Nada sería más desagradable para mí, como que mi cara fuese conocida a los extraños». Tampoco quiso entablar comunicación con medio de prensa alguno. Hubiera querido que nadie supiera de su existencia. Es famosa la anécdota que cuenta que devolvía su correspondencia con la observación «Desconocido».

Pero el tiempo tenía en mente otro destino para Carroll. En contravía de sus deseos, y gracias a la espontánea ocurrencia de Alicia Liddell, el esquivo narrador llegó a ser un autor mundialmente famoso. Como usualmente sucede con una obra maestra, la recepción de Alicia en el País de las Maravillas fue heterogénea: el Illustrated London News y la Gaceta Pall Mall le dieron feliz acogida; The Spectator reconoció su valor, aunque condenó la «merienda de locos»; al Athenaeum le pareció una historia forzada y truculenta; y el Times Illustrated, reconoció el ingenio del autor, pero declaró que las aventuras de Alicia «son demasiado extravagantes y absurdas como para producir diversión y no enfado e irritación».

La destreza de Carroll va más allá de sus narraciones, como hemos podido ver en apartes de su Diario y de sus cartas. Así, no es gratuita la inmediata —y permanente— acogida que tuvieron sus libros sobre Alicia. Paralelamente a la creación de Alicia, Carroll tomaba notas en su Diario acerca de su trabajo: «Hace un calor tan pavoroso, que he estado a punto de no ser capaz de sostener la pluma, y aunque hubiese podido no habría tinta: se ha evaporado convirtiéndose en una nube de vapor negro, y en tal estado ha flotado por el cuarto pintando las paredes y el techo, al punto que sería mejor no verlos; ahora, sin embargo, está un poco más fresco, y algo de tinta ha vuelto al frasco en forma de nieve negra». Con seguridad, la mayor parte de las magistrales historias que Carroll relataba a sus niñas quedaron perdidas en el tiempo y en el olvido de su audiencia. Sin embargo, la fama le jugó una mala pasada, puesto que el reconocimiento de sus libros continuó creciendo.

Cuando se entra en el mundo de Alicia se hallan extraordinarios sucesos y personajes en medio de la anarquía a la cual siempre se estará tratando de dar sentido y equilibrio. En las dos historias el juego es el mecanismo primordial a través del cual se intenta restaurar dicho orden. La estructura básica de A través del espejo, por ejemplo, está basada en el ajedrez, mientras que el pasatiempo favorito de la Reina de Corazones es el croquet, juegos que Alicia conoce. Es decir, sabe las reglas, entiende cómo funcionan y, por lo tanto, puede ser «competente». Significa también poder entrar en diálogo para construir lógicamente un razonamiento.

Caos, anarquía e incompetencia van en contravía del juego. El croquet jugado con erizos, flamencos y soldados, en vez de con los convencionales aros, bolas y mallas, es concebible siempre y cuando aquellos intenten imitar el comportamiento de los implementos. Pero, en El País de las Maravillas, los personajes se comportan caprichosamente, haciendo del juego una verdadera locura.

Mientras en El País de las Maravillas el lector entra en un mundo totalmente anárquico en el que todos actúan a su antojo y es imposible llegar a un acuerdo, en A través del espejo el lector se enfrenta a un mundo rígidamente establecido, en el cual no caben la libre elección ni la autonomía. Tweedledum y Tweedledee [Toledín y Toledón], el León y el Unicornio, el Caballero Blanco y el Rojo deben luchar a intervalos regulares sin que importen sus sentimientos.

En el primer libro, Alicia entra en el juego de la adaptación a un mundo sin leyes; en el segundo, a uno regido por leyes que la contrarían, que le subvierten la lógica forzándola a aceptar lo imposible. Por ejemplo, tiene que aprender a alejarse de un lugar para llegar a él, o a correr velozmente para permanecer en el sitio en que se encuentra. En El País de las Maravillas es el único personaje que mantiene el control. En A través del espejo, el único que supera pruebas irracionales.

En todo caso, Carroll reta al lector introduciéndolo, con Alicia, en el «otro lado» del lenguaje y de la realidad. Según Gilles Deleuze: «La obra de Carroll tiene todo para satisfacer al lector actual: libro para niños, preferentemente para niñas; espléndidas palabras insólitas, esotéricas; claves, códigos y desciframientos; dibujos y fotos; un contenido psicoanalítico profundo, un formalismo lógico y lingüístico ejemplar. Y más allá del placer actual, algo diferente, un juego del sentido y el sinsentido, un caos-cosmos». (Deleuze, 1969).

Lo sorprendente de los libros de Alicia es que, pese al paso del tiempo, siguen ofreciendo a lectores y escritores una propuesta moderna, avanzada y fresca de manejar el lenguaje, principal protagonista de sus historias. La pequeña Alicia bucea por las palabras, llega hasta las entrañas de sus significados: las atraviesa, las desbarata, se las pone, se las quita, se las come. Las palabras y las cosas cobran vida y razón propias en el mundo de Alicia: «Entonces, ¿de qué sirve que tengan nombres, si no responden cuando los llaman? A ellos no les sirve de nada —explicó Alicia—, pero sí les sirve a las personas que les dan nombre, supongo. Si no, ¿por qué tienen nombre las cosas?». (A través del espejo).

Según W. H. Auden:

«Hay muchos buenos libros que son sólo para adultos, pero hay pocos buenos libros que sean sólo para niños. Un niño(a) que ha gozado los libros de Alicia, continuará gozándolos cuando sea grande, aunque el significado de su «lectura» probablemente cambie. Cuando se piensa en libros para niños, de inmediato surge la idea de cómo es el mundo que les ofrece y qué relación tiene con la realidad del pequeño(a) lector(a). De acuerdo con Lewis Carroll, lo que un niño desea antes que cualquier otra cosa, es que el mundo en el que se halla tenga sentido. No son las órdenes y prohibiciones como tales, impuestas por los adultos, lo que el niño rechaza, sino ante todo el hecho de no encontrar ninguna ley que vincule las órdenes entre sí, de acuerdo con un patrón consistente». (Auden, 1962).

Lewis Carroll partió la historia de la literatura para niños en dos: después de Alicia nadie acepta un libro acartonado, artificioso, meloso ni descaradamente didáctico. Nadie se atrevería a negar la poderosa atracción que produce Alicia tanto en los niños como en los adultos. Y es difícil pensar en un gran escritor del siglo pasado que no haya escrito sobre Carroll y sus libros; la lista incluye a W. H. Auden, Max Beerbohm, Kenneth Burke, G. K. Chesterton, John Ciardi, Walter de la Mare, William Empson, Robert Graves, James Joyce, Harry Levin, Vladimir Nabokov, Joyce Carol Oates, J. B. Priestley, V. S. Pritchett, Saki, Allen Tate, Edmund Wilson, Virginia Woolf y Alexander Woolcott. Leonard Bernstein educó a sus hijos con los libros de Alicia, que también han inspirado a Deems Taylor y David del Tredici, entre otros compositores.

Lewis Carroll no dejará de ser un autor misterioso. Carroll, alter ego del nervioso, neurótico y excéntrico reverendo Charles L. Dodgson, es un escritor complejo cuya obra se ofrece al crítico como una fuente inagotable de significados. La impresionante riqueza de su lenguaje, la perfecta arquitectura de sus historias y el impacto que causa en el lector hacen de Lewis Carroll un arquetipo del hombre moderno y de sus paradojas, un escritor clásico y un permanente contemporáneo.

Borrar las fronteras, establecer nuevos códigos, hacer visibles los sueños para ofrecerlos nuevos a nuestros ojos, serían algunas de las tareas metafísicas a las que Carroll dedicó su existencia. Sólo una persona adicta a las vanguardias, a lo nuevo, encarnaría esta metáfora.

Tenemos que vislumbrar en Lewis Carroll su condición de adelantado. Con él las letras contemporáneas cobran desenvoltura, fluidez y un dinamismo propio. Sería imposible pensar hoy en día en Wittgenstein, Cortázar o Calvino sin contar con la escritura polimórfica de este modesto clergyman. Su palabra desprejuiciada se convierte en un expediente verbal para aquellos que buscan restituir la «función utópica del lenguaje», la libertad plenaria en la creación poética.

Jorge Cadavid