El ilustrador como mueble

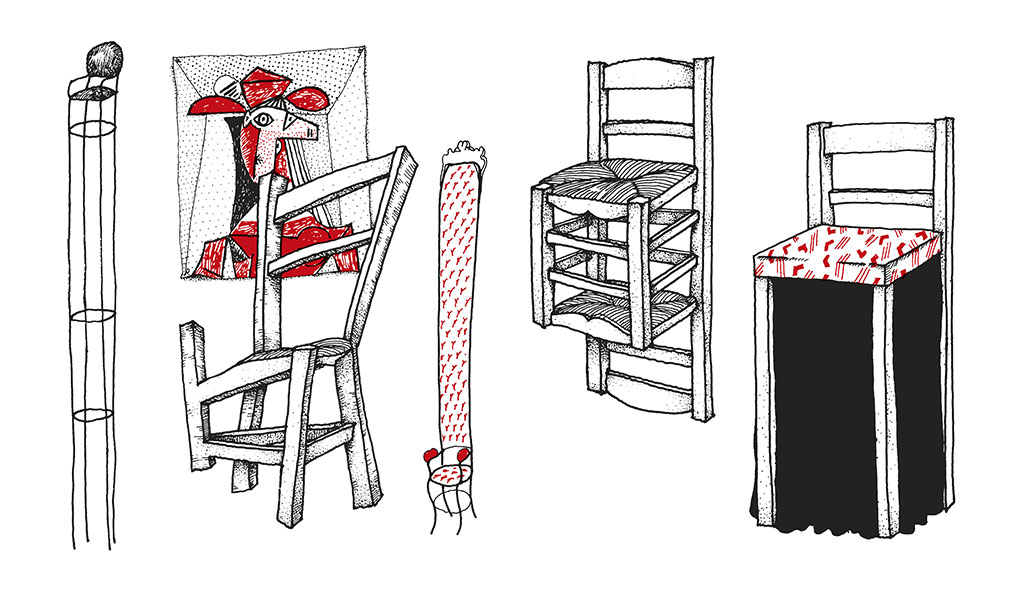

Esta silla

Mi abuelo, el barón de Chlussowiez, era un gran artista. Aprendió a pintar copiando láminas de Brueghel y retratos de santos con cara de cabreo. Se metía en el bosque y volvía a salir al rato convertido en arbusto, cargando con una colección de raíces retorcidas a las que daba forma de pájaro. Con cáscaras de huevo les fabricaba los ojos.

Durante una época pintó árboles exclusivamente. Y descubrió que aquello que ponía sobre el papel seguía siendo árbol aunque le suprimiera las hojas, aunque eliminara después el tronco y las ramas. Era pino o ciprés o sauce o algarrobo, y no era más que dos gotas de agua coloreada.

Salía de excursión con sus amigos pintores y, sentados a la sombra de un roble, en la plaza del pueblo, un día de procesión compitieron a ver quién pintaba más monaguillos. Terminado el cuadro, hicieron el recuento.

Mi abuelo el barón, cuando no pintaba en el bosque o en un banco del pueblo, lo hacía en un cuarto de su casa de la ciudad que había acondicionado para que le resultara cómodo. Allí tenía una mesa inclinada con un flexo y una silla giratoria que le permitía acceder a los instrumentos de dibujo repartidos por la mesa, y cambiar de postura de vez en cuando.

Después de morir mi abuelo, yo recibí como recuerdo suyo, no las pinturas, ni la mesa, ni el flexo, ni su carpeta de pintor, sino la silla. Esta silla desde la que escribo ahora y que para mí representa, como ningún otro objeto, la figura y la esencia misma del dibujante.

De la cuna a la tumba

El ilustrador Norman Rockwell se ha retratado a sí mismo en incontables ocasiones. «De la cuna a la tumba» es una secuencia de dibujos que muestra al autor en distintas épocas de su vida.

Ya desde bien temprano, el bebé Norman aprieta en los puños papel y lápiz y empieza a esbozar su primera portada para el Saturday Evening Post. Del techo de lona de la cuna asoma la pipa que irá ligada a la imagen más característica del dibujante.

A lo largo de las edades, Rockwell se retrata invariablemente de espaldas, dibujando en un caballete, con la pipa asomando por detrás de la cabeza. Únicamente va mudando de asiento.

De la cuna salta a una banqueta alta. De ahí pasa a una silla giratoria. Ya sesentón, necesita un sillón de respaldo ancho con las cuatro patas firmemente asentadas en tierra. A los noventa y pico años dibuja (al estilo cubista) desde el interior de un ataud.

En el último dibujo, ya no está: sólo vemos la lápida un poco ladeada, y la pipa, cómo no, que asoma desde el subsuelo.

Progreso

El ilustrador, su estampa clásica: sentado en su silla, inclinado sobre la mesa de dibujo como el labrador sobre la tierra. Su sol es la luz del flexo, la plumilla su arado, y, en lugar del caballo o el perro, hay próximo un gato.

Mirándolo de esta manera, se podría decir que la invención del ordenador ha supuesto para el ilustrador una ventaja semejante a la que representó para el agricultor la llegada del tractor.

Aviones

Recuerdo perfectamente una visita efectuada con un amigo, en nuestra lejana adolescencia, al estudio de un famoso ilustrador.

Nuestro admirado nos enseñó los últimos trabajos que estaba realizando, y pudimos tocar sus originales y ver las cajas de pinturas y los libros de consulta que tenía abiertos sobre la mesa. Todas esas cosas, en fin, que chiflan a los aficionados.

En circunstancias así se le pregunta al maestro por algún secreto de la profesión, por algún truco maravilloso relacionado con el tipo de pincel que resulta más conveniente usar para dibujar el humo, o por el tono de rojo exacto que hay que dar a la piel de los pieles rojas.

A mí eso no me importaba gran cosa, pero recuerdo que había algo que quería preguntarle al famoso ilustrador: «¿Dibujas en los aviones?» Recuerdo también la cara de estupefacción del interrogado.

Para mí, en ese momento, no valía la pena dedicarse a dibujar si no podías hacerlo en los aviones. Un famoso era alguien que viajaba en aviones, y un dibujante debía ser alguien curioso e inquieto que dibujara en todas partes. Ah, lejana adolescencia.

Buhardillas

Este año de 1998 se cumple el cuarto centenario del nacimiento del inventor de las buhardillas. El periódico habla de ello. Me parece oportuno citar aquí al arquitecto François Mansart (1598-1666) porque también los ilustradores deberíamos rendirle homenaje.

Los ilustradores buscan el ático y la buhardilla como hábitats ideales porque su aspiración permanente es la de ganar más luz y altura. La luz lo es todo para un artista: es el ingrediente principal de cualquiera de sus platos. La que entra por la ventana de la buhardilla ilumina el cerebro del edificio y el de quien la habita. La altura es necesaria para ampliar el campo visual y dominarlo todo. El artista, creador, trepa a la montaña y se coloca en el lugar del «ojo de Dios» para contemplar el conjunto de su creación.

También hay ilustradores que viven en buhardillas por la sencilla razón de que son los lugares que prefieren sus gatos. El dibujante Lorenzo Goñi es el retratista por excelencia de esa vida misteriosa que se desarrolla de noche en las buhardillas.

En el fondo, una buhardilla es una forma de avión. Así que es cierto, se dibuja en los aviones. Aunque se viaje exclusivamente con la imaginación.

Dentro de cien años

Parece lógico pensar que en esa época todos los dibujos estarán hechos (¡Por fin! ¡ya era hora!) y existirán grandes catálogos de imágenes al alcance de todo el mundo. No habrá ilustradores, o todos seremos ilustradores. La gente se comunicará mediante el uso de las imágenes como lo hace ahora a través de la escritura. Uno podrá elegir palabras o seleccionar imágenes de un vasto repertorio, y según le dé, escribir una novela o pintar un cuadro.

También parece lógico pensar que seguirán existiendo los ilustradores especializados, aunque habrán dejado el arado y el tractor a un lado y se dedicarán a dictar los dibujos a una máquina tal como ahora empiezan a dictarse los textos: «Nariz tipo Crepax en coordenadas x=59,82225; y=71,18905».

Hay una tercera posibilidad, que no es menos lógica ni menos descabellada: dentro de cien años quizá sólo exista sobre la Tierra una reducida comunidad de ilustradores, supervivientes de las inundaciones que asolarán el planeta. A causa del deshielo de los polos, crecerá el nivel de los mares y muchas ciudades desaparecerán bajo las aguas. Sólo unos cuantos ilustradores conseguirán librarse, por vivir en las buhardillas.

Phileas Fogg

Lo que parece lógico es pensar que dentro de cien años el ilustrador habrá debido liberarse de la silla que le ancla a la mesa y de la mesa que únicamente le sirve para apoyar el papel, e incluso del papel, que es un material que tiende a desaparecer hasta de los cuartos de baño.

Toda la mueblería irá a parar a la voraz caldera que mantiene en marcha esta fiebre civilizadora, y acabará tan adelgazada como la estructura del barco desmantelado por Phileas Fogg durante su vuelta al mundo en 80 días.

Si resultan ciertas las predicciones del visionario profesor P. Pacetti, en los hogares del siglo XXI el control sobre la gravedad permitirá a los humanos acceder a todos los rincones de una vivienda, incluso a aquellos donde ahora tienden sus hamacas las arañitas peludas. Las casas podrán ser de paja, de tablas o de ladrillos como las de los cerditos; o de algún material no conocido todavía; o de queso o de chocolate; pero no tendrán muchos muebles. Cada individuo contendrá en sí mismo todos los muebles. Si uno puede sentarse en el aire, ¿para qué hacerlo sobre una silla?

Ser mueble

El ilustrador es un escritor que escribe con imágenes. Es alguien que ordena los materiales con que trabaja de una manera determinada para dotarlos de un sentido. Estos «materiales» se refieren a menudo a cosas tan intangibles como las ideas. Luego está el estilo, la forma particular en que cada cual presenta esos materiales, esas ideas.

Jules Renard escribió: «Pensar no basta, Hay que pensar en algo». Por eso, para eso, es preciso moverse. Es preciso tener la cabeza bien amueblada y mover los muebles de vez en cuando.

Ser mueble. Ser lo que se mueve y no lo que está quieto. El profesional dedicado al oficio de ilustrar debe moverse, y no necesariamente a bordo de aviones ni exclusivamente navegando por la red internet. El ilustrador debe exigir y asumir sus responsabilidades como autor, situarse siempre por encima de lo que es el estricto cumplimiento de un encargo y convertirse en testigo honesto del tiempo en que vive.

Es decir, que dibujar no basta. Que hay que dibujar algo.

Esta exposición

Sentado en la silla giratoria de mi abuelo, doy vueltas y vueltas y los contornos de los objetos se van difuminando hasta que finalmente desaparece todo cuanto me rodea. Esta es otra de las ventajas de las sillas giratorias cuando están bien engrasadas: permiten viajar en el tiempo.

Así, tres ilustradores que comparten estudio, beberán café del mismo termo y comerán los mismos emparedados, pero mientras uno viaja en su silla a las construcciones mayas de Chichén Itzá, otro lo hace a la Italia de Leonardo, y el tercero al New York de los años 60, donde aprovecha para visitar a Saul Steinberg.

Yo he viajado al futuro y he asomado la cabeza más allá del 2050. No estoy seguro de lo que he visto, entre otras cosas porque he caído en medio del continente africano y en ese lugar, como en tantos otros, los calendarios se trastornan; pero voy a pasear por esta exposición con los ojos muy abiertos para aprender algo del conjunto de miradas y para admirar las propuestas arriesgadas de aquellos que entran al bosque a por raíces y salen cargados de pájaros. Y vuelan.

El arte de vivir

Saul Steinberg, un señor muy parecido a mi abuelo que resulta ser uno de los más influyentes ilustradores contemporáneos, ha dibujado naturalmente muchas sillas y sillones.

En uno de sus primeros libros, The Art of Living (1949), dedica bastantes de las primeras páginas a las sillas y a las mil formas en que uno puede sentarse en ellas. Más adelante, sin embargo, cuando representa a un dibujante frente a una mesa, lo hace sin la silla. El dibujante es parte del dibujo, la cabeza se continúa en la mano, la mano se prolonga en el lápiz, el lápiz traza líneas en la mesa, estas líneas sugieren un horizonte y sobre ese horizonte se van colocando edificios, coches y aglomeraciones urbanas.

La escena se cerrará, lógicamente, con el dibujo de la silla que todavía no existe y que completa al dibujante.

Vicente Ferrer Azcoiti