¿Por qué «Media Vaca»?

¿Cuál es el origen de Media Vaca y quiénes son sus antepasados?

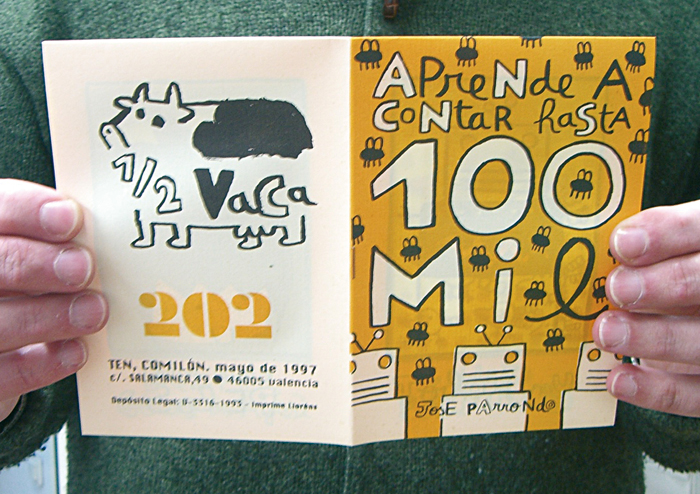

Los tres primeros títulos de la colección Libros para niños aparecieron en las navidades de 1998: No tinc paraules, Narices, buhitos, volcanes y Pelo de Zanahoria. Entonces tuve la sensación de que había estado preparándome durante muchos años para poder hacer esos libros, y sin embargo no sabía nada del oficio de editor. Desde los quince años me he dedicado a inventar publicaciones en las que dibujaba, escribía o seleccionaba textos de otros. A partir de 1991 edité unos cuadernillos –literalmente un folio plegado dos veces y grapado en el centro– en los que ya figuraba el nombre de «1/2 vaca». Sólo que se trataba de la parte trasera de la vaca, la que reúne por cierto las partes más atractivas: las ubres y el rabo espantamoscas. De esos cuadernillos hicimos más de trescientos números a lo largo de diez años, treinta y tres por año, en tiradas de doscientos ejemplares que se distribuían entre colaboradores, suscriptores y amigos. La participación estaba abierta a todo el mundo. El colaborador más joven tenía un año de edad (sus padres transcribieron los ruidos que hacía mientras se bañaba con su patito o cuando escuchaba «Anchoas y aceitunas» de Rossini); el más mayor debió de ser mi propio abuelo, que publicó sus poemas utilizando hasta seis seudónimos distintos (no quería que le consideraran un acaparador). En estos cuadernillos cabía cualquier cosa que pudiera darse en ocho páginas: poemas y cuentos, dibujos, páginas de diario, pequeñas piezas teatrales, historietas, apuntes de viaje, listas de cosas, etc.

¿Por qué «Media Vaca»?

El nombre existe desde hace mucho tiempo. Surgió en una conversación con Antonio Fernández Molina, autor del primero de los cuadernillos de 1/2 vaca, al que puso por título «La docena de huevos» y que dibujó sobre el mantel de papel de una casa de comidas. Antonio, que conocía mi resistencia a explicar el origen del nombre –nunca sé qué contestar–, me ha ahorrado el trago dando su propia versión en un volumen de memorias: Fragmentos de realidades y sombras, pág. 100, Biblioteca Aragonesa de Cultura, Zaragoza, 2003.

¿Qué ha heredado Media Vaca de la experiencia de Vicente Ferrer como editor independiente?

Durante varios años participé en encuentros de editores independientes, especialmente en los celebrados en Huelva bajo inspiración y coordinación de Uberto Stábile. Recuerdo que cada año se planteaba entre los asistentes un debate a propósito de la misma cuestión: «qué significa ser independiente». No sé si por haber hablado tanto de ello y por figurar en exposiciones y encuentros con ese lema se me puede considerar un editor independiente. A lo mejor sí. ¿Lo soy ahora? No lo sé. Supongo que lo que importa es encontrar el camino que te permita trabajar en aquello que quieres y tener capacidad para tomar decisiones. No siempre es una cuestión de dinero, pero es requisito primordial –como pedía Ramón Gómez de la Serna a sus editores– «ser audaz y estar abierto a lo nuevo». Más que publicaciones independientes diría que hay quien tiene una mayor tendencia a desligarse de las normas y a obrar según su propio criterio. En aquellos encuentros de editores conocí algunas personalidades muy notables: gente que trabaja con rigor, se lo pasa bien y hace contagioso su entusiasmo.

¿Qué criterios aplicáis a la hora de escoger, bien un autor contemporáneo, bien un clásico, y emparejarlo con un ilustrador determinado? ¿Pensáis antes en el texto o en el ilustrador?

Aunque en los libros de Media Vaca es muy importante el peso de la ilustración, y ese es tal vez el rasgo que más los caracteriza, en realidad muchos de ellos parten de un texto preexistente. En el origen de cada libro hay otro libro: un libro que se encuentra en mi biblioteca y que es un viejo conocido. Decido emprender la edición de un libro no sin darle antes muchas vueltas y sólo cuando tengo en la cabeza el nombre del ilustrador o ilustradora que puede ponerle las imágenes. Y es esa persona y no otra. Yo mismo soy ilustrador y trabajo sobre todo con ilustradores amigos cuya trayectoria conozco bien y con quienes comparto entusiasmos e inquietudes profesionales.

¿Por qué editar de nuevo un libro que ya existe?

No me interesa editar un libro que ya existe si no es para hacer con él algo distinto. Con los mismos ingredientes se pueden cocinar muchos platos. Tampoco es correcto identificar novela y libro. El libro es una suma de cosas, no es sólo un texto escrito. Importa la tipografía, las ilustraciones, los márgenes, la elección del papel, el formato, la encuadernación, el peso, la manejabilidad y hasta el olor del papel y la tinta.

¿Por qué vuestra opción de editar en un formato inusual?

Una gran parte de los libros para niños que se editan en España siguen siendo libros de bolsillo, un formato que permite reducir costes de producción pero que no es muy respetuoso con la reproducción de las imágenes. Cuando me planteé el problema del formato pensé que era algo que iba a decidir una única vez, puesto que mi intención era dar a todos los libros idénticas características. Por una parte, para ayudar a hacerlos reconocibles; por otra, para que tuvieran un precio similar: quería que de alguna manera todos los libros tuvieran las mismas posibilidades y que no compitieran entre ellos. No escogí el formato en función de las medidas de los pliegos, aunque sí me importó el que no se desperdiciara papel. De hecho, el papel está fabricado a medida y ésta es una dificultad especial que no valoré suficientemente. El formato 18,5 x 23 cm existía antes de que yo lo usara; mi modelo fue un libro de la editorial alemana Taschen, que, por cierto, tira muchísimos ejemplares de sus títulos y para quien la fabricación a medida no representa un problema.

¿Qué importancia tiene la tipografía en la composición de un libro para niños (y no tanto)?

Dar con la tipografía adecuada en una fase temprana del proceso favorece mucho el trabajo. La tipografía viene a representar la voz del escritor. Para ofrecer una idea aproximada de su importancia basta con imaginar lo que supone la voz de un actor en una película. Es un aspecto más a tener en cuenta cuando se trabaja en la confección de un libro, y lo es también –o sobre todo– en los libros para niños. El propio texto –no conviene olvidarlo– es en sí un dibujo.

En la llamada literatura infantil, que a veces ofrece productos tan dispares, el criterio prácticamente único que se aplica en cuanto a la tipografía es el de la legibilidad. En muchas ocasiones hemos visto libros cuyas letras son perfectamente claras y de gran tamaño mientras los textos son perfectamente confusos cuando no idiotas. Leer tonterías con más facilidad, ¿es una ventaja? Da la impresión de que una letra limpia y redonda puede hacer más digerible un texto desafortunado precisamente por su apariencia «infantil», cuando no es en absoluto lectura recomendable para ningún lector. ¿De qué legibilidad estamos hablando entonces? A mí particularmente me gustan los dibujos en los libros (en principio, en cualquier libro) y me gustan las letras de gran tamaño. Si una letra es bonita y nos gusta, ¿por qué hacerla invisible ofreciéndola en un cuerpo tan pequeño que no permite apreciar sus rasgos?

¿Cuál es vuestro proceso de trabajo con el ilustrador? ¿Podríais explicar todas las etapas en que se divide vuestra colaboración y lo más fascinante de su evolución?

La relación con los ilustradores es fundamental para llevar a buen término el trabajo y suele ser estrecha sobre todo en la primera parte del proceso. Previamente he realizado una labor de documentación alrededor del texto buscando, si las hay, otras ediciones contemporáneas o antiguas, y versiones de diferentes países en otros idiomas.

También reúno todo el material gráfico que considero que guarda alguna relación con el tema, haciendo caso de mi intuición y del recuerdo de pasadas lecturas. Paisajes de Cezanne y Van Gogh para los escenarios de Pelo de Zanahoria, dibujos y caligrafías de Fernand Léger para Panamá o las aventuras de mis siete tíos, aucas y grabados populares para El mundo al revés, etc. En este punto soy exhaustivo; si es posible, me interesa conocer todas las ediciones previas del libro que voy a editar (a veces resulta difícil al tratarse de ediciones agotadas que hay que rastrear en bibliotecas y librerías de viejo). Con todo este material en la mano nos sentamos el ilustrador y yo a conversar y vamos confrontando nuestros puntos de vista. Cuando el ilustrador realiza los primeros bocetos tratamos de llegar a un primer dibujo definitivo que será el que marque el tono del conjunto. Encontrar el tono adecuado es sin duda el paso más importante, el que permite empezar a caminar.

El montaje del libro representa casi siempre la última fase de un largo proceso de trabajo, aunque en ocasiones existe un esquema trazado de antemano: dibujo fuera del texto en dobles páginas, un dibujo por página, cambio de la segunda tinta según los pliegos, etc. Generalmente se va armando todo como un puzzle que al final encaja sin que falten o sobren piezas.

¿Cuánto tiempo de trabajo lleva en total uno de vuestros libros?

Nunca es posible saberlo. Depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de la disponibilidad del ilustrador, de su rapidez, de su afán perfeccionista, de la complejidad del proyecto y, en fin, de factores de toda índole, como que los días salgan nublados o con sol. El libro Panamá o las aventuras de mis siete tíos de Blaise Cendrars y Fabio Zimbres se lleva la palma por el momento. Tardó seis años en aparecer desde que, avanzadas las gestiones con los herederos, transmití al ilustrador el encargo de las ilustraciones. En este caso la distancia complicó enormemente el trabajo: la heredera de Cendrars vivía en un pueblecito a las afueras de París, el ilustrador en Porto Alegre, Brasil, y el traductor en Málaga. Nosotros mandábamos desde Valencia el texto castellano que el traductor nos remitía por carta y la señora Cendrars lo reenviaba a su vez por fax a una amiga suya en Chile para pedirle opinión. El ilustrador nos hacía llegar muestras de sus dibujos por correo electrónico y nos encontramos en Porto Alegre en un par de ocasiones. En medio de tanto paseo de dibujos y poemas por medio mundo, Fabio recomenzó su trabajo al menos dos veces hasta que encontró el tono que quería dar a las ilustraciones.

¿Cuál es el libro más complejo que habéis editado hasta ahora? (y por qué, claro)

He tenido tantas dificultades para sacar adelante algunos de los proyectos que prefiero pensar que a partir de ahora sólo voy a dedicarme a los libros fáciles. Me encanta cómo suena, «libros fáciles». Sin embargo, aún no sé qué significa. Cuando he tratado de hacer un libro fácil he fracasado rotundamente. Un buen ejemplo es A través del espejo y lo que Alicia vio allí. El texto de Lewis Carroll está libre de derechos y los herederos de la ilustradora, Franciszka Themerson, están de acuerdo con que hagamos el libro. Ahora bien, la traducción al castellano es muy complicada, y después de cotejar no menos de siete u ocho distintas entre las disponibles me parece que ninguna de ellas es una opción enteramente satisfactoria. Darle el libro a un nuevo traductor no garantiza un mejor resultado. Nos hemos planteado publicar el libro en inglés. Es posible, pero ¿dónde lo venderemos luego? Hemos contactado y tratado de convencer a distribuidores internacionales, pero los libros ilustrados no son un mercado rentable para la exportación, a diferencia de los libros de diseño, arquitectura o fotografía, por lo que nadie muestra un gran entusiasmo. Por otra parte, Franciszka Themerson realizó las ilustraciones durante la segunda guerra mundial, en Londres. Encerrada en su casa oía caer las bombas, y decidió iniciar este trabajo sólo para mantenerse distraída y ajena al caos exterior, sin saber si algún día vería la luz. El libro no llegó a ser publicado en vida de la artista y solamente se hizo una edición limitada para coleccionistas en fechas muy recientes. Algunos dibujos se han perdido y habría que sustituirlos de alguna manera, pero ¿cómo? Después de varios años sigo pensando en ello, y he llegado a la conclusión de que este «libro fácil» en realidad no lo es tanto.

Media Vaca tiene un aire artesanal y recupera un estilo que tiene más que ver con lo que se hacía en los años 30 que en la actualidad. ¿Qué significa esa tradición y por qué creéis que se buena parte de ella se ha perdido?

Ese aire artesanal proviene posiblemente del trabajo con dos tintas, que no es muy común en estos días. Esa decisión no se tomó buscando un abaratamiento de los costes, sino que responde a una preferencia estética que apela a una determinada tradición gráfica. Para decirlo pedantemente, intento seguir las lecciones de mis clásicos. Actualmente todas las máquinas están preparadas para producir en cuatricomía y el empleo de tintas directas, a veces, más que simplificar complica el proceso. Considero que el mejoramiento de la técnica no va acompañado necesariamente de un aumento de la creatividad y me inclino a pensar que en muchos casos ocurre justamente lo contrario. A mi juicio, la pérdida de esa tradición tiene que ver con: 1, la falta de información; 2, la búsqueda de mayor rentabilidad económica; y 3, el sometimiento a determinadas modas. ¿Cómo se explica que en la época en que se dispone de la tecnología más avanzada todos los productos sean tan parecidos? Se podría corregir el desconocimiento divulgando la historia del arte y la historia del libro entre estudiantes y lectores; los compradores se volverían más exigentes y escogerían mejores libros si supieran que se pueden hacer de otra manera. De igual forma los ilustradores no mirarían a modelos de ayer mismo o todavía presentes en el mercado; además de Tim Burton, se fijarían en Edward Gorey, en Charles Addams o en Edward Lear, y descubrirían que también hay mucho que aprender de Kubin, Goya y El Bosco.

¿Qué consideráis qué es lo más importante dentro del proceso de edición?

Lo más importante dentro del proceso de edición es todo el proceso de edición. Cuidar cada detalle. No acer faltas grabes de hortografia es inportante. Como lo es seguramente sobrevivir al proceso de edición, que exige una agudeza y una tensión especiales. Y sin duda lo más importante es, antes de acometer el proceso de edición, tener ya perfectamente definido el libro que se quiere lograr. De poco sirve pensar en el color o en el papel o en el diseño de la cubierta si no se sabe muy bien a dónde se va. Durante el proceso hay muchas decisiones que se pueden tomar; cuanta más información tengamos del libro que queremos hacer más naturalmente se irán imponiendo las soluciones.

¿Los distribuidores entienden ya quién y qué es Media Vaca y os ponen al alcance de vuestros lectores en las librerías?

Hace varios años, cuando empezamos, me preguntaron eso mismo y contesté del siguiente modo: «Los libros se van distribuyendo poco a poco y cada vez se pueden encontrar en un mayor número de librerías y en más ciudades, y aunque ocupan las estanterías más discretas de las secciones infantiles –subsección “raros”– cualquier persona interesada puede acercarse a ellos y echarles un vistazo». Ahora no podría decir lo mismo. Los libros se distribuyen hoy, por muchas razones, de manera más irregular que antes. Algunos expertos se han dado cuenta de que no hacemos libros exactamente infantiles, y el mercado, que adora las novedades, ya no nos considera novedosos ni sabe qué hacer con proyectos que no tienen fácil clasificación. Lo que de verdad funciona son las recomendaciones de los particulares: una lectora, un lector, habla de los libros a otra amiga o amigo.

¿Cuáles creéis que son los puntos débiles del sistema editorial español y cuál la situación que vive actualmente?

Mi opinión sobre este asunto es sólo una opinión más. Lo que yo entiendo por puntos débiles es lo que permite sobrevivir a muchas editoriales. La superproducción es un problema, evidentemente, pero en un mercado en el que únicamente compiten las novedades parece inevitable que esta circunstancia se siga produciendo. La cuestión es compleja y merecería ser tratada más ampliamente. De hecho, en otros lugares se trata tan ampliamente que ya no hay lugar para otra cosa. Es un asunto espinoso, porque nadie se considera responsable: los editores acusan a distribuidores y libreros (y hasta a los propios autores); los distribuidores, a libreros y editores; los libreros, a editores y distribuidores; y todos, sin excepción, acusan a los lectores por su falta de interés, y a las administraciones públicas por su falta de apoyo. Esta realidad oculta carencias más graves: muchos de estos muchísimos libros que se editan son libros malos que no interesan a nadie. Libros que transmiten muy poco amor pero a los que se exige en cambio una rentabilidad inmediata. Algunos editores ven su catálogo como si fuera un rebaño de vacas que se maneja solo, listo para ser ordeñado. ¡Si aún, cuando las exprimen, supieran cantarles y llamarlas por sus nombres!

Si vosotros podéis sostener una editorial con sólo tres libros al año, ¿a qué obedece la cada vez más preocupante sobresaturación del mercado editorial?

La editorial se mantiene porque sólo hay una persona ocupándose de ella a tiempo completo. Y por suerte esa persona, aun siendo muy caprichosa, no tiene gustos caros. No hacemos más de tres libros al año porque no tenemos capacidad económica ni administrativa para ello, pero si la tuviéramos tampoco haríamos más libros. ¿Por qué? Porque hace falta tiempo para ocuparse de cada proyecto, porque hay que dedicarle a cada libro el esfuerzo que realmente requiere, y porque, sinceramente, no creo que haya tantos libros a los que merezca la pena entregar un tiempo que cada día se vuelve más precioso.

¿Qué países son referencia en el terreno de la ilustración? ¿Dónde se valora más la labor de Media Vaca? ¿Existen experiencias análogas en España y en el extranjero? ¿Qué compartís con ellos y en qué sois diferentes?

Según mi punto de vista, los países que prestan más atención al libro infantil y juvenil (que concentra seguramente el 90% de los trabajos de ilustración) son Estados Unidos, Francia y Japón. Digamos más bien que en ellos se encuentran las editoriales y los autores que más me interesan. Corea es un mercado importante, pero no tanto por sus aspectos innovadores y creativos: son grandes consumidores de libros extranjeros. Inglaterra ha producido todos los grandes clásicos del género y sin embargo actualmente ofrece los productos más ramplones, destinados a un consumo masivo. Los libros alemanes vivieron también mejores momentos; creo que sus libros se han hecho muy conservadores y han perdido mucha de su capacidad de sorpresa.

Nuestros libros son conocidos fuera de España gracias sobre todo a los dos premios obtenidos en la Feria del Libro para Niños de Bolonia en 2002. Era la primera vez que una editorial española ganaba este premio, y era la primera vez en la historia de la Feria que una editorial obtenía los galardones en ambas categorías: Ficción (El señor Korbes y otros cuentos de Grimm) y No Ficción (Una temporada en Calcuta). A pesar de la trascendencia y el prestigio del premio (se compite con un número de títulos que ronda el millar, provenientes de más de 20 países) el acontecimiento tuvo nula repercusión en España y todavía no se ha agotado la primera edición de ninguno de los dos libros (3.000 ejemplares).

¿Experiencias análogas? Sin duda hay editoriales con las que comparto algunas cosas, por lo menos a algunos ilustradores. Otras propuestas, sin embargo, que pueden parecer próximas a las nuestras, han resultado ser exactamente lo contrario, o al menos así lo percibo: negocios camuflados donde la aportación más destacada del artista y una encuadernación en tapa dura no son sino reclamos atractivos destinados a ganar un nuevo mercado. Cuando empezamos a viajar y a visitar ferias buscaba libros que tuvieran que ver con los que yo quería hacer. Ahora en las ferias lo que busco son editores con buena conversación, aunque sus libros no se parezcan a los míos. Me reconozco, sin embargo, en muchos libros de Petra Ediciones, de Zapopan, México, o de Benoît Jacques Books de París, o de Baobab de Praga, o de Parol-Sha de Tokio, o en los cuadernitos que Armin Abmeier publica en Alemania bajo el sello Die Tollen Hefte.

¿Qué libros no haríais nunca?

En algún lugar escribí: «Cuando empezamos a pensar en esta colección nos resultaba más fácil ponernos de acuerdo en qué libros eran los que no nos interesaban en absoluto: en primer lugar, los que están mal escritos y mal ilustrados; en segundo lugar, los que tratan a los niños como si fueran majaderos; después, los que ya existen mil veces (¡Caperucita Roja!); en cuarto lugar, los que responden a una moda del momento; en quinto lugar, los libros mal editados que no están hechos para durar; por último, aquellos que han renunciado a la poesía, al misterio». Sin embargo este año hemos editado un libro –son más bien veintiún libros en uno– dedicado a Caperucita Roja, así que nunca se sabe. Puedo asegurar, eso sí, que no entraría en una puja para conseguir los derechos de edición de un autor famoso y cotizado. Recientemente traté de informarme de las condiciones de publicación de un libro que me interesaba y me vi metido de cabeza en una subasta donde nunca iba a ganar el editor que cuidara más su catálogo sino aquel que estuviera dispuesto a ofrecer la cantidad más alta. ¡Qué experiencia lamentable!

He leído que Media Vaca tiene vocación de biblioteca. ¿Qué juzgáis imprescindible en una buena biblioteca y qué hitos habéis cumplido ya con la vuestra? ¿Qué sueños posibles e imposibles os quedan por cumplir todavía?

Cada lector es una biblioteca, y no creo que haya nada imprescindible. Hay lectores para todos los gustos y ¡felizmente! el mismo lector puede ser fan de Dostoievski y un apasionado del plancton marino. Mi ilusión es terminar los libros que inicié hace ya mucho tiempo. Entre ellos, la Alicia de Franciszka Themerson, la tercera y definitiva edición del diccionario de palabras favoritas Mis primeras 80.000 palabras, que incluirá a 333 autores, y otros libros de Artur Heras, Micharmut, Ajubel, Alfredo, Pablo Amargo y El Persa. Ah, y uno dedicado íntegramente a los dibujos de los niños.

Vicente Ferrer

Imagen: Aprende a contar hasta 100 mil, por José Parrondo: cuadernillo 202 de la colección 1/2 Vaca (mayo de 1997). Fotografía de Ingrid Santos.